Über Klaus Petrus

Klaus Petrus ist Fotojournalist und Philosoph. In seinen Reportagen dokumentiert er das Leben in Krisengebieten, erzählt Geschichten von Menschen auf der Flucht und am Rand der Gesellschaft oder blickt hinter die Kulissen der Massentierhaltung. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Swiss Press Photo Award.

Aktuelle Bücher (Auswahl):

Spuren der Flucht. Aswad, 2025.

Am Rand. Reportagen und Porträts. Christoph Merian Verlag, 2023.

Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren als Journalist mit Menschen am Rand der Gesellschaft sowie mit den Krisen, Kriegen und Umständen, die Menschen an den Rand gebracht haben. Davor waren Sie an der Uni Bern als Philosophieprofessor tätig. Das klingt nach einem radikalen Bruch in Ihrer Biographie. Stimmt dieser Eindruck? Oder gibt es eine Verbindung zwischen diesen zwei Welten?

Zu Beginn konnte ich tatsächlich keine Verbindung zwischen der akademischen Philosophie und meiner jetzigen journalistischen Arbeit erkennen. An der Uni hatte ich mich auf die theoretische Philosophie konzentriert und da vor allem Sprachphilosophie und Logik – also auf etwas sehr Abstraktes, das mit der realen Welt nicht viel zu tun hat. So gesehen, gab es kaum Gemeinsamkeiten, im Gegenteil: Ich musste einiges vergessen. Zum Beispiel hat die Art und Weise, akademisch zu schreiben, mit Journalismus nicht viel zu tun. Im Grunde sind das zwei unterschiedliche Sprachen. Im Verlauf der letzten Jahre hat sich dann aber für mich doch eine Gemeinsamkeit zwischen Philosophie und Journalismus herausgebildet.

Nämlich?

In der Philosophie ist Skepsis alles. Es geht darum, alles in Frage zu stellen, von dem man meint, es sei richtig oder wahr. Man überlegt sich ständig, ob das, was ich vor Augen habe, tatsächlich so ist, wie es mir erscheint. Oder könnte nicht alles auch anders sein?

Diese Skepsis spielt auch im Journalismus eine zentrale Rolle. Auch hier stellt sich dier Frage: Könnten die Dinge nicht auch anders sein, als wir sie uns in unseren Köpfen zurechtgelegen? Dieses Thema treibt mich tatsächlich sehr um: Wie können wir Journalist*innen vorgefasste Bilder in unserem Kopf, also Stereotype, Vorurteile oder gar Feindbilder, hinterfragen – und idealerweise andere Bilder in die Köpfe der Leute bringen?

Das Ziel, vorgefasste Bilder in den Köpfen anderer Menschen zu verschieben, scheint mir keine einfache Aufgabe.

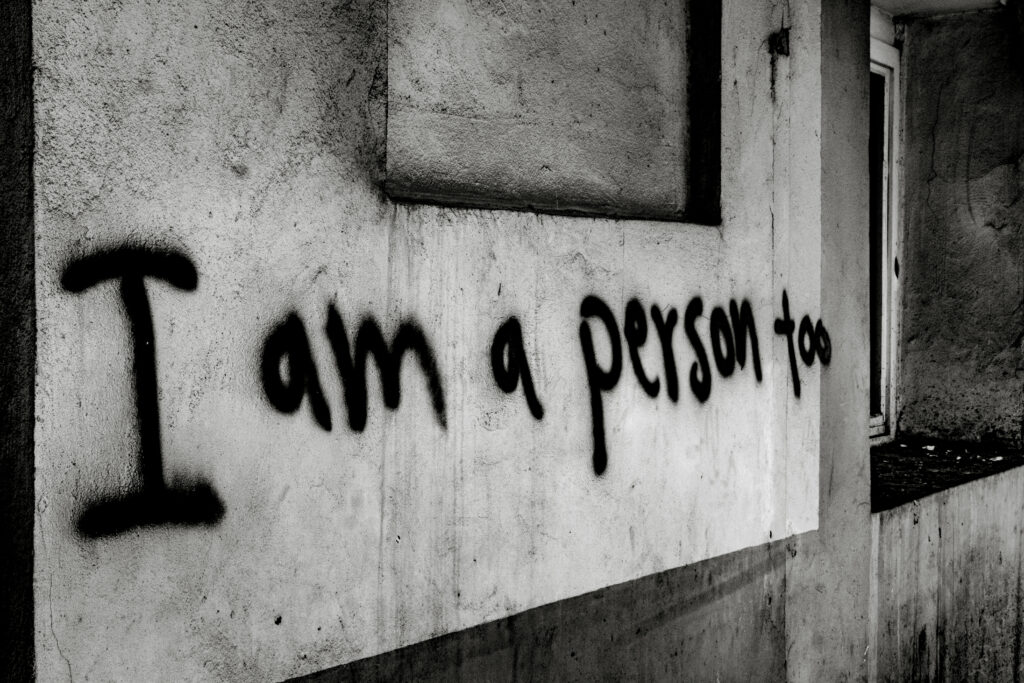

Eigentlich kann man daran nur scheitern. Mir jedenfalls geht es so. Versuchen muss man es trotzdem. Wir leben wieder einmal in einem Zeitalter der Vorurteile und Feindbilder, des Schwarzweiss-Denkens, und das ist eine gefährliche Sache. Aufzeigen, wie Feindbilder entstehen, wie wirksam sie sind und wie Gegenbilder aussehen könnten, ist in meinen Augen eine der wichtigen Aufgaben des Journalismus.

Wenn Sie von «Bildern im Kopf» sprechen, geht es um Bilder im übertragenen Sinn. Sie arbeiten aber nicht nur mit Texten, sondern sind auch Fotograf. Welche Rolle spielt für Sie das fotografische Bild, zum Beispiel im Zusammenhang mit Menschen am Rand der Gesellschaft?

Tatsächlich, viele Bilder in unserem Kopf stammen von uns Fotojournalist*innen. Daraus erwächst eine gewisse Verantwortung. Indem wir immer wieder dieselben Fotos machen – aus Kriegsgebieten zum Beispiel, aber auch von «den Flüchtlingen» oder «den Randständigen», produzieren wir nicht bloss Bilder, die man schon tausend Mal gesehen hat und die so gesehen langweilig sind. Machen wir lauter Bilder, die bereits erwartbar sind, laufen wir zudem Gefahr, Stereotype zu reproduzieren. Und das kann, wie gesagt, gefährlich sein.

Können Sie das näher erläutern?

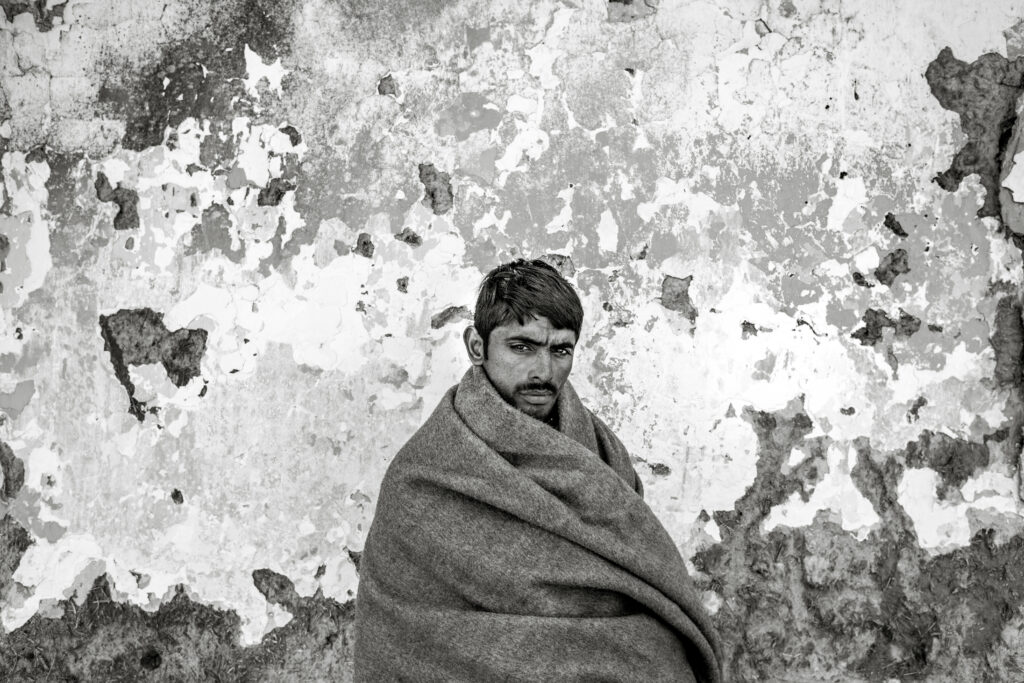

Ich kann es an einem Beispiel versuchen, das ich gerne ein wenig scherzhaft mein «journalistisches Erweckungserlebnis» nenne. Für die Arbeit an einer Reportage über Geflüchtete auf dem Balkan kehrte ich über längere Zeit immer wieder an die gleichen Orte zurück und begegnete so Leuten, die dort hängen geblieben waren, teils Monate oder sogar Jahre lang. Einmal hatte ich ein längeres Gespräch mit einem jungen Mann aus Pakistan, wir sprachen buchstäblich über Gott und die Welt. Schliesslich bat ich ihn um ein paar Porträtaufnahmen. Er warf sich eine Decke über, stellte sich an eine Wand und mit einem Mal war sein Lächeln und sein Witz verschwunden. Als ich auf den Auslöser drückte, sagte er: «Siehst du, wir haben gelernt, für euch zu posieren!» Er meinte damit nicht, dass er sich bewusst verstellen und mir etwas vormachen würde. Und doch bestätigte er mein Unbehagen, dass die gegenseitigen Erwartungen oft schon klar sind: Wir Journalist*innen haben bereits eine gewisse Vorstellung, in welcher Pose wir einen Geflüchteten zeigen möchten, und die Migrant*innen wiederum wissen, was wir am liebsten sehen möchten. Sicher, das ist jetzt überspitzt formuliert. Und doch, genau so setzen sich «typische», schon sattsam bekannte Bilder in unserem Kopf fest. Und wenn wir dann einen Geflüchteten nur noch durch diese Brille sehen, reduzieren wir diesen Menschen auf ein gewisses Bild, das mit ihm selber womöglich gar nicht viel zu tun hat.

In ihrem neuen Buch «Spuren der Flucht» versuchen Sie mit ihren Fotografien genau das: einen anderen Blick auf die Migration zu werfen. Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Irgendwie ergab sich das wie von selbst. Wie gesagt, ich habe auf dem Balkan über viele Jahre hinweg immer wieder dieselben Orte entlang der Grenze aufgesucht, wo Geflüchtete Zuflucht finden – und das nicht bloss für einige Tage oder Wochen, sondern oft für Monate, sogar Jahre. Entsprechend verlagerte sich mit der Zeit mein Fokus: von der klassischen Fluchtgeschichte hin zu Alltagsszenen an diesen gottverlassenen Orten. So entstanden Bilder von wartenden, spielenden, kochenden, schlafenden, lachenden, verzweifelnden Menschen – dass es sich um Geflüchtete handelt, ist in den Fotografien zwar allgegenwärtig, und doch nicht im Zentrum. Ich kann es auch so sagen: Mir ging es zunehmend nicht mehr um den Flüchtling, sondern um den Menschen.

Um den Menschen zu zeigen, braucht es eine gewisse Nähe – im Fall der Fotografie jedenfalls. Erfordert die Fotografie mehr physische Nähe als das Schreiben?

Ob fotografierend oder schreibend, ich versuche immer möglichst nahe an die Menschen zu gehen. Das hat mit Neugierde zu tun, aber auch mit dem Anspruch, Vertrautes oder Erwartbares aus anderer Perspektive zu zeigen. Und das braucht nicht nur Zeit, sondern auch Nähe. Meistens treffe ich die Leute mehrmals, wir reden lange, ich zeichne die Gespräche auf. Die Kamera hole ich erst spät raus. Was manchmal hart ist, wenn sich in einem Gespräch Situationen ergeben, bei denen man denkt: Das wäre jetzt ein richtig gutes Bild geworden! Der Vorteil ist: Wenn ich dann zu fotografieren beginne, achtet niemand mehr auf mich, man kennt mich ja bereits.

Sie haben noch ein anderes Buch publiziert mit dem Titel «Am Rand. Geschichten von Menschen am Rand der Gesellschaft, von Getriebenen, Eigensinnigen, Abgehängten, Unsichtbaren». Nun leben aber viele der Menschen, die Sie in diesen Geschichten vorstellen, mittendrin in unserem Alltag. Warum sprechen Sie trotzdem von den Rändern der Gesellschaft?

Tatsächlich habe ich mich schwer getan mit dem Titel des Buches, «Am Rand». Abgesehen davon, dass Sie natürlich recht haben und wir alle inmitten der Gesellschaft sind, scheint es mir doch so, dass es die Leute «in der Mitte» sind, welche definieren, wer «am Rand» steht. Und nicht selten sind die, die in der Mitte sind, deswegen dort, weil andere an den Rand gedrängt werden. Mit anderen Worten, solche Dichotomien haben viel mit sozialen Klassen und mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu tun. Indem man weiterhin vom «Rand» der Gesellschaft redet, läuft man einerseits Gefahr, diese Machtverhältnisse zu zementieren. Auf der anderen Seite wäre es sonderbar – ja sogar heuchlerisch – so zu tun, als würden die Abgehängten und Unsichtbaren, die Armen und Vertriebenen nicht existieren. Es gibt sie sehr wohl: Menschen, die weniger haben als andere – weniger Geld, weniger Glück, weniger Chancen – oder die nicht dem entsprechen, was in der Gesellschaft als Norm gilt. Das ist ein harter sozialer Fakt mit gesellschaftspolitischen Folgen. Und es ist dieser Punkt, der mich letztlich veranlasst hat, von Menschen «am Rand» der Gesellschaft zu reden.

In Ihrem Buch gibt es auch Porträts von Personen, die nicht im üblichen Sinn am Rand stehen, darunter der finanziell und gesellschaftlich gut abgesicherte Freier oder die Psychologin mit einer Präferenz für spezielle Sexualpraktiken. Warum verorten Sie diese Menschen trotzdem am Rand?

Weil auch sie letztlich in einer Art Parallelwelt leben, einer Welt, die sie vor Schuld und Scham schützt. Alle in meinem Buch porträtierten Menschen führen irgendwie ein Doppelleben, weil sie den gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechen.

Die Idee der unsichtbaren Parallelwelten ausserhalb der Normen erinnert mich an Michel Foucault. In seinen Analysen zur Frage, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen in der Gesellschaft ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt werden, kam er zum Schluss, dass der Ausschluss die Funktion habe, die geltenden Normen zu bestätigen. Würden Sie das auch so sehen?

Interessant, dass Sie diesen Punkt erwähnen. Tatsächlich bin ich im Verlauf meiner Arbeit mehr und mehr zum Schluss gekommen, dass wir als Gesellschaft diese Menschen am Rand brauchen – und zwar um uns selbst zu vergewissern, dass wir es geschafft haben, oder zumindest: dass wir noch nicht so tief gesunken sind wie «die da». Vermutlich ist das eine zutiefst menschliche Haltung. Jedenfalls gibt es sie klassenübergreifend, also auch unter Leuten, die bereits am Rand der Gesellschaft leben. So habe ich zum Beispiel Sexarbeiterinnen interviewt, sie sich von anderen Prostituierten abgrenzen, indem sie sagten, sie würden gewisse Sexualpraktiken niemals für so wenig Geld anbieten, weil dies «unter ihrer Würde» sei und sie nicht so tief sinken möchten. Ich denke, das ist ein Mechanismus, den eine Gesellschaft zur Selbstvergewisserung braucht. Und Teil dieser Selbstvergewisserung sind Normen und Konventionen, die einzuhalten sind. Da sehe ich tatsächlich eine Verbindung zu Foucault.

Wenn Sie all die Jahre überblicken, in denen Sie als Reporter in der Schweiz und rund um den Globus unterwegs waren: Was hat sich an den Rändern der Gesellschaft in dieser Zeit getan?

Wenn ich an meine Arbeit über Migration denke, an den EU-Aussengrenzen zum Beispiel, so fällt es mir schwer, Fortschritte zu erkennen. Und ich meine das jetzt im Sinne einer Sensibilisierung für die Lage der Leute vor Ort oder auch für die Frage, ob es nicht andere Wege gibt, mit den Problemen umzugehen. Was ich beobachten kann: Die Grenzen werden noch stärker bewacht, die Gewalt gegen Geflüchtete nimmt zu und die Kluft zwischen dem, was auf der abstrakten, politischen Ebene verhandelt wird, und dem, was die Leute an den Grenzen Tag für Tag erleben, wird immer grösser – eine Kluft, die durchaus das Potenzial hat, Gesellschaften zu spalten.

Und in anderen Bereichen?

In Bezug auf gewisse Ausprägungen von Armut kann man schon Fortschritte feststellen. Bei der Obdachlosigkeit in der Schweiz zum Beispiel wird das Modell «Housing First» erprobt und es werden zusätzliche Notschlafstellen eingerichtet, speziell für Frauen und Jugendliche. Das macht für die Betroffenen durchaus einen Unterschied. Aber auch hier bin ich am Ende doch skeptisch. Nehmen wir die Schweiz, eines der reichsten Länder der Welt. 750 000 Menschen der 9 Millionen-Bevölkerung leben hier in Armut, darunter fast eine Viertelmillion Rentner und Rentnerinnen sowie 130 000 Kinder. Kommt hinzu, dass immer mehr Menschen knapp über dem Existenzminimum leben, also trotz Arbeit nicht auf einen grünen Zweig kommen. Daneben gibt es solche, die regelrecht im Geld schwimmen, ob sie es nun erwirtschaftet oder, was nicht selten der Fall ist, unverdienterweise geerbt haben. Dass das eine mit dem anderen zu tun hat – dass manche also reich sind, weil andere arm sind –, davon ist allerdings kaum die Rede. Man tut vielmehr so, als gäbe es die sozialen Klassen nicht mehr.

Welche Zukunft sehen Sie für Menschen am Rand der Gesellschaft?

Wie gesagt, sonderlich optimistisch bin ich nicht. Ich befürchte, dass es immer mehr Leute geben wird, die prekär leben, konkret: dass Teile der jetzigen Mittelschicht in Richtung Armut rutschen und damit an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Ob das unseren Blick auf diese Teile der Gesellschaft verändern wird und wir dadurch insgesamt solidarischer werden, wage ich zu bezweifeln. Eher schon rechne ich mit neuen Klassenkämpfen. Ich weiss, das klingt veraltet, aber in der Sache meine ich das durchaus so. Die Idee von einer «nivellierten Gesellschaft», in der es keine sozialen Klassen mehr gibt, halte ich für einen Mythos. Mit all dem will ich übrigens nicht sagen, wir seien empathielos oder gleichgültig, wenn es um sozial Benachteiligte geht. Es gibt diesen Unterschied zwischen dem System – der Politik und Wirtschaft zum Beispiel –, das unbestritten der kapitalistischen Verwertungslogik unterliegt, und dem konkreten Alltag. Und hier, im persönlichen Kontakt zwischen Menschen, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass es viel gelebte Solidarität gibt.

In der Soziologie gibt es das Konzept des «Friendly Stranger». Eine Person, die man oft antrifft, ohne sie je kennenzulernen. Sie gehört zum Alltag, man freut sich über die Begegnungen, weiss aber nichts voneinander. Ich sehe bspw. auf dem Weg zur Arbeit täglich einen Surprise-Verkäufer.

Das ist ein interessantes Phänomen, dahinter steckt so etwas wie eine sichtbare Unsichtbarkeit. Damit meine ich: Auf der einen Seite sind diese Personen sehr wohl präsent, man begegnet ihnen täglich, so wie dem von Ihnen erwähnten Surprise-Verkäufer, der mit seinen Heften immer an derselben Ecke steht. Allerdings ist er für die meisten von uns einzig und allein sichtbar in einer bestimmten sozialen Rolle, nämlich als jemand, der prekär lebt. Ähnlich bei Obdachlosen, Drogensüchtigen oder Sexarbeiterinnen. Es ist ja nicht so, dass sie verborgen wären. Nur sind sie für uns bloss als Gruppe im Sinn eines Stereotyps sichtbar: Was wir sehen, ist jemand als Drogensüchtiger oder als Obdachlose. Den Menschen dagegen – diese Person vor mir als Individuum mit einem Namen und einer Lebensgeschichte –nehmen ihn als solchen gar nicht wahr, wir kennen ihn nicht, er bleibt ein Unbekannter. Ich denke, es ist ein Charakteristikum, das die meisten Menschen am Rand unserer Gesellschaft teilen: Obschon sie als Randgruppen für alle sichtbar sind, bleiben sie als Menschen für die meisten doch unsichtbar.

Sie befassen sich nicht nur mit Menschen, sondern auch mit der Situation von Tieren, insbesondere den sogenannten Nutztieren. Warum?

Tatsächlich durchzieht alles, was mit sozialer Unsichtbarkeit zu tun, meine Arbeit wie einen roten Faden. Das ist auch bei der Massentierhaltung so. Auch hier: Natürlich wissen wir, dass es zum Beispiel Mastschweine gibt. Nur, wann haben wir zuletzt eines gesehen? Allein im Kanton Luzern gibt es mehr Mastschweine als Einwohner*innen. Der Grund, wieso wir sie nicht sehen, besteht natürlich darin, dass sie ihr Leben lang weggesperrt werden. Ein zweiter Aspekt, der in meiner Arbeit immer wieder auftaucht, sind Machtverhältnisse und Hierarchien. Auch das betrifft unser Verhältnis zu den Tieren. In der christlich-jüdischen Tradition ist die Rollenverteilung klar: Wir sind oben, die Tiere sind unten – denn wir haben sie uns untertan gemacht. Daraus ergeben sich eine Reihe von Fragen der politischen und sozialen Ungerechtigkeit, die unseren Umgang mit Tieren betreffen. Am Beispiel der Massentierhaltung versuche ich diesen Fragen nachzugehen.

Nun glauben aber viele Leute nicht, dass in der Schweiz Massentierhaltung überhaupt existiert.

Ja, wir haben nach wie vor Bilder einer Tierhaltung Kopf, die an Heidi-Filme erinnern: Schweine, Kühe und Hühner, die draussen weiden und fröhlich muhen, grunzen und gackern, es scheint die Sonne, die schneebedeckten Berge erleuchten im Licht. Es gibt eine ganze Industrie, die – übrigens vom Staat subventioniert – per Werbung versucht, genau solche Bilder in unsere Köpfe zu pflanzen. Mit der Realität haben sie kaum etwas zu tun, sie sind grösstenteils fake. Wenn ich Bilder aus der Massentierhaltung publiziere, geht es mir auch hier darum, ein Gegenbild zu kreieren: Statt der paar Hennen, die auf einer satten, grünen Wiese herumscharren, zeige ich kontrastreiche, schwarz-weisse Bilder aus der Massentierhaltung, aus Hallen, in denen 18 000 Hühner auf engsten Raum eingesperrt, während ein paar Wochen gemästet und dann geschlachtet werden. Es geht mir nicht darum, mit einer solchen Bildsprache zu dramatisieren. Wohl aber möchte ich ein Gegenbild entwerfen zu diesen geschönten Plakaten aus der Werbung oder den Verpackungen von Fleisch, Milch oder Eiern.

Und denselben Ansatz mit dem Gegenbild verfolgen Sie bei Menschen am Rand? Wobei es hier eher nicht idyllische Bilder sind, denen es etwas entgegenzusetzen gibt.

In jedem Fall geht es mir um die Unsichtbarkeit der tatsächlichen sozialen Verhältnisse. Und manchmal kann es schon auch Idyllen betreffen. Zum Beispiel habe ich eine Reportage über Erntehelfer*innen im Berner Seeland gemacht. Jedes Jahr kommen bis zu 50 000 Menschen aus dem Ausland in die Schweiz und arbeiten während der Saison auf den Feldern der Bauern. Nur, man sieht sie kaum, sozial kommen sie gar nicht vor. Nun wäre es naheliegend gewesen, ihnen in meiner Reportage ein Gesicht zu geben, und tatsächlich habe ich anfänglich diesen Ansatz verfolgt. Je mehr ich mich aber mit dem Thema beschäftigte, je öfter ich vor Ort mit den Leuten sprach, desto klarer wurde für mich, dass ich gerade ihre Unsichtbarkeit darstellen möchte. Mit Bildern, auf denen die Arbeit jener zu sehen ist, die man nicht zu Gesicht bekommt. Auch hier war die Idee, ein Gegenbild zu entwerfen. Auf Werbeplakaten der grossen Discounter sieht man nämlich keine Erntehelfer*innen, sondern nur Schweizer Landwirte. Auch hier scheint immer die Sonne, alles ist schön aufgeräumt, friedlich, gemütlich. Meine Bilder dagegen sind schwarzweiss, viele von ihnen sind verschwommen, man kann keine Leute darauf erkennen, bloss Spuren ihrer Arbeit.

In Ihrer Schilderung scheint ein starkes Interesse an ethischen Fragen durch.

In fast all meinen Arbeiten geht es letztlich um soziale Ungleichheit, das stimmt. Und ja, Elend, Leid, Konflikte, das alles hat für mich etwas Anziehendes – neben der Wut über diese Ungerechtigkeit, die bei mir nach wie vor mitschwingt. Dabei geht es mir weniger um die moralische Frage, als vielmehr um die sozialen und politischen Verhältnisse, welche zu Armut, Ausgrenzung, Migration oder Kriegen führen, um jetzt die Themen zu nennen, mit denen ich mich vor allem auseinandersetze. Und dann kommt bei all dem noch etwas Anderes hinzu, und das mag jetzt vielleicht überraschen: Es geht immer auch um die Geschichte hinter diesen Themen, und die muss gut sein. Wenn sie nicht wenigstens das Potenzial hat, festgefahrene Bilder infrage zu stellen, dann interessiert sie mich nicht – auch wenn es aus moralisch-ethischer Sicht vielleicht sinnvoll wäre, sie zu erzählen.

Sie sind für Ihre Reportagen oft unterwegs. Was haben Sie auf Ihren Reisen für Ihr Leben gelernt?

Dass vieles nicht so ist, wie wir glauben. Dass es tausend Grauzonen gibt und dass sich die schwarz-weissen Bilder, die wir oft brauchen, um uns zurechtzufinden in dieser komplexen Welt, schlagartig relativieren, wenn wir näher herangehen. Das braucht aber alles seine Zeit. Und die wird im Journalismus zunehmend rar. Alles muss schnell gehen, darunter leiden Differenzierungen. Und das genaue Hinschauen. Probieren muss man es trotzdem. Noch eine zweite Sache beschäftigt mich, und das mag jetzt klischiert klingen. Aber es ist schon unfassbar, was Menschen in Krisen alles aushalten können. Ich habe oft Situationen erlebt, da dachte ich, es kann für die Betroffenen nicht mehr schlimmer werden, und dann wurde es noch schlimmer und noch schlimmer. Und doch haben sie irgendwie überlebt. Das hat etwas Beeindruckendes, aber auch etwas Bedrückendes, denn dadurch bekommen Krisen, Kriege und Katastrophen fast schon etwas Normales, etwas, an das man sich gewöhnen kann. Im Grunde ist das fürchterlich.

Wenn man von Menschen am Rand spricht, denkt man meist auch an die Themen Integration oder Inklusion. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht dabei die Bildung?

Dass es einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen Bildung und sozialem Status, ist unbestritten und durch zahllose Studien belegt. Ebenso, dass Menschen allein aufgrund etwa ihrer ethnischen Herkunft weniger Chancen haben, sich auf dem Wege der Bildung zu etablieren oder nur schon zu integrieren. Das alles wollte man überwinden, indem man die Idee der Chancengleichheit umzusetzen versuchte – also faire Bildungsmöglichkeiten für alle. Die Realität, wir wissen es, ist nach wie vor eine andere. Und das hat nicht nur mit dem Bildungssystem zu tun. Allein die Tatsache, dass gewisse Kinder oder Jugendliche aufgrund ihres familiären oder sozialen Umfeldes Formen des Umgangs, des Wissens oder des Geschmacks sozusagen «gratis» mitbekommen, verschafft ihnen einen ungeheuren Vorsprung gegenüber anderen aus Milieus, wo diese Ressourcen nicht vorhanden sind. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu sprach in diesem Zusammenhang von «kulturellem Kapitel», das auch in vermeintlich egalitären Gesellschaften sehr ungleich verteilt ist und somit eine Quelle für soziale Ungerechtigkeit ist.

Sehen Sie bei Bildungsinstitutionen das Potenzial, Marginalisierungen und Ausgrenzungsprozesse zu verringern?

Wenn ich bei dem Thema bleibe, das mich in meiner Arbeit immer wieder umtreibt, so würde ich sagen, dass Bildungsorganisationen auch den Auftrag haben, zum Abbau der Stereotypisierung von Menschen beizutragen, die am Rande unserer Gesellschaft leben. So zum Beispiel, indem man Strategien des Beschämens hinterfragt sowie Gegenbilder konstruiert, die zur Entstigmatisierung führen. Konkret kann das in Lehrmittel einfliessen. Oder man greift auf Materialien zurück, die von Personen aus marginalisierten Gruppen selbst verfasst wurden wie zum Beispiel ein von Sinti und Roma verfasstes Buch über ihre eigene Geschichte, Kultur und Sprache. Eine andere Möglichkeit ist der direkte Kontakt mit ausgegrenzten Menschen, etwa in Form von Vorträgen, Workshops oder auch Stadtrundgängen, wo uns marginalisierte Personen die Stadt aus ihrer Sicht zeigen. Was ich also meine, sind Ansätze, die man heutzutage wohl als «partizipativ» bezeichnen würde.

Eine letzte Frage – die Sie wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert: Wenn Sie in die akademische Welt zurückkehren würden, welche Philosophie würden Sie heute lehren?

Das ist in der Tat eine sehr hypothetische Frage, denn ich kann mir wirklich nicht mehr vorstellen, in diese Welt zurückzukehren. Nicht, weil es mir dort nicht gefallen hätte, im Gegenteil, ich hatte traumhafte Bedingungen und ein überaus inspirierendes Umfeld. Es ist eher so, dass ich allgemein nicht zurückschaue, sondern vorwärts blicke. Kommt hinzu, dass ich von wenigen Ausnahmen abgesehen – wie Ludwig Wittgenstein, der meine Sicht auf Sprachphilosophie und Logik sehr geprägt hat – kaum noch Philosophinnen und Philosophen lese. Erstaunlicherweise interessieren mich heute Autoren, die ich damals überhaupt nicht im Blick hatte, darunter vor allem solche aus den Sozialwissenschaften. Zu ihnen gehört der eben erwähnte Bourdieu, den ich erst in den letzten Jahren entdeckt habe und der inzwischen einen grossen Einfluss auf mich ausübt, auch in journalistischer Hinsicht. Wenn Sie also so fragen, würde ich heute vielleicht Wittgenstein mit Bourdieu kombinieren. Was dabei herauskäme, darauf wäre ich tatsächlich neugierig.

©Klaus Petrus. Die Bilder stammen aus Fotoreportagen über Menschen auf der Flucht und zum Thema Armut.